[3.3] Blindstrommessung

| Blindstrom |  |

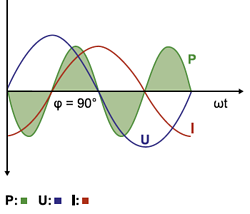

Allgemeines Blindstrom bzw. Blindleistung werden zur Erzeugung elektrostatischer oder elektromagnetischer Felder benötigt. Diese Felder bauen sich im Takt der Wechselspannung kontinuierlich auf und wieder ab, die Energie der Felder pendelt kontinuierlich zwischen Erzeuger und Verbraucher. Sie kann nicht in eine andere Energieform umgewandelt werden, belastet aber das Stromnetz und die Erzeugungsanlagen. Die dafür nötigen Aufwendungen werden durch eine Messung, der in der Kundenanlage verursachten Blindenergie, erfasst und in Rechnung gestellt.

Bezug von Blindarbeit Für jede bezogene kWh Wirkarbeit kann der Kunde 0,5 kvarh Blindarbeit kostenfrei beziehen, dies entspricht einem Leistungsfaktor (cos Phi) von > = 0,9. Ein darüber hinaus gehender Blindarbeitsbezug wird verrechnet. Die Erfassung des Blindarbeitsbezuges kann seitens des Netzbetreibers bei Nachweis eines Leistungsfaktors von < 0,9 oder bei einer entsprechenden Verbraucher- bzw. Anlageneigenschaft, die einen verrechenbaren Blindarbeitsbezug erwarten lässt, erfolgen. Dies ist unabhängig davon, ob die Anlage mit einer Blindstromkompensationsanlage ausgestattet ist oder nicht.

|

In Anlagen mit erforderlicher Zählernennstromstärke von 63 A und in allen Anlagen mit indirekter Messung (benötigte Zählernennstromstärken größer gleich 80 A) wird eine Messeinrichtung mit integriertem Blindstromzähler installiert. Es ist daher keine zusätzliche Blindstrommessung erforderlich (keine zusätzliche Zählerschleife für die Blindstrommessung nötig).

|

Es ist keine Zählerschleife für die Blindstrommessung vorzusehen siehe: Messung der elektrischen Energie sowie Nachzählerhauptsicherungs-System.

|

[3.3.1] Blindstromkompensation

|

Blindleistung bzw. Blindstrom werden zur Erzeugung elektrostatischer oder elektromagnetischer Felder benötigt. Diese Felder bauen sich im Takt der Wechselspannung kontinuierlich auf- und wieder ab, die Energie der Felder pendelt kontinuierlich zwischen Erzeuger und Verbraucher. Sie kann nicht in eine andere Energieform umgewandelt werden, belastet aber das Stromnetz und die Erzeugungsanlagen. Die dafür nötigen Aufwendungen werden durch eine Messung der in der Kundenanlage verursachten Blindenergie erfasst und in Rechnung gestellt. Ab einer gewissen Größe der induktiven Verbrauchseinrichtungen ist daher die Installation eines kapazitiven Verbrauchers (einer Blindleistungskompensationsanlage) sinnvoll.

Sollten andere Verdrosselungsgrade oder unverdrosselte Kompensationsanlagen verwendet werden, ist die schriftliche Zustimmung einzuholen.

|

[3.3.2] Tonfrequenz-Sperreinrichtungen

| Tonfrequenzsperre |  |

|