[4.2.4.1] Photovoltaik

|

Hinweise für die Ausführung und Anschlussabwicklung von PV-Anlagen |

Allgemeines

|

|

Antragsabwicklung für Photovoltaikanlagen über Internetplattform Meldewesen

Die gleiche Vorgangsweise gilt auch für die Antragsabwicklung von Parallelbetrieben (nicht PV) sowie allen Parallelbetrieben die in unserm Netzbereich außerhalb Oberösterreichs geplant sind:

Parallelbetriebsanlagen (Wasserkraft-, Wind-, Biogasanlagen und PV außerhalb OÖ) können vom Elekroinstallateur Ihres Vertrauens - mittels der Anschlussvereinbarungen

* NEUANSCHLUSS PARALLELBETRIEB

gemeldet werden.

Für die Antragsabwicklung steht Ihnen gerne das Team "Dezentrale Erzeuger" (E-Mail de_genehmigung@netzooe.at, Tel. +43 (0)5 9070 - 8400) zur Verfügung.

|

|

|

|

TARIFLICHE REGELUNGEN/AUSFüHRUNGSHINWEISE: |

Blindenergiebezug bei PV-Überschusseinspeise-Anlagen: Achtung: Bei Überschuss-Anlagen mit hoher Eigenbedarfsabdeckung kommt es vor, dass der Anteil an Blindstrom – der weiterhin vom „Netz“ bezogen wird, da nicht von der PV-Anlage erzeugt – eine Größenordnung erreicht die zu einer Verrechnung des Blindstromes führt. Dies tritt insbesondere bei Anlagen mit induktiven Verbrauchern auf. Netzkunden sind verpflichtet, auf eigene Kosten geeignete Maßnahmen zu setzen, damit aus dem Netz des Netzbetreibers eine Entnahme mit einem Leistungsfaktor cos φ ≥ 0,9 erfolgt. Eine Verrechnung von Blindenergie an Netzkunden erfolgt ab einem Leistungsfaktor < 0,9 d. h. wenn der Anteil der vom „Netz“ bezogenen Blindenergie mehr als rund 48% der vom „Netz“ bezogenen Wirkenergie ausmacht. Weiter Informationen dazu in den Allgemeinen Bedingungen für den Zugang zum Verteilernetz (AVB). Es wird empfohlen Wechselrichter zu verwenden, die eine entsprechende Blindenergieerzeugung sicherstellen.

|

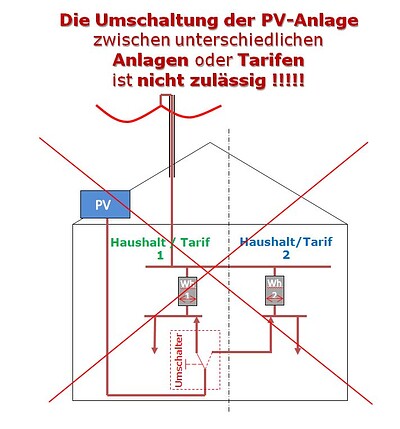

Umschaltung der PV-Einspeisung auf unterschiedliche Tarifen bzw. Anlagen:

|

|

|

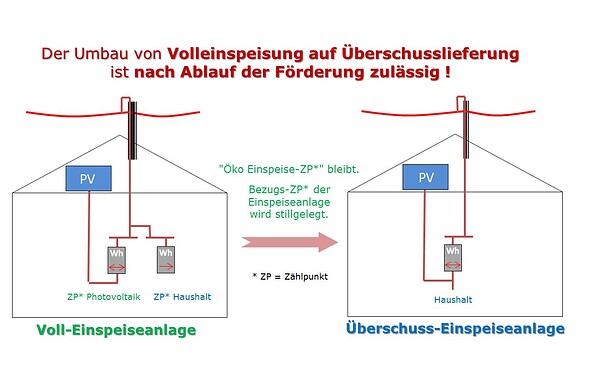

Umrüstung von Voll- auf Überschusseinspeisung:

|

|

|

[4.2.4.1.1] PV Ausführungsschema

|

PV-Anlagen Ausführungsbeispiele: |

AUSFüHRUNGSBEISPIELE VON PHOTOVOLTAIKANLAGEN |

Netzparallel betriebene Photovoltaikanlagen (PV-Anlagen) dürfen nur mit schriftlicher Zustimmung des Netzbetreibers errichtet und in Betrieb genommen werden. Elektrische Energiespeicher sind in ihrer Wirkung auf das Verteilernetz grundsätzlich wie Stromerzeugungsanlagen zu werten. Wird eine Stromerzeugungsanlage in Kombination mit einem Energiespeicher an einem Verknüpfungspunkt angeschlossen, sind diese immer in Ihrer Gesamtwirkung zu betrachten. Wenn ein allfälliger Energiespeicher für Eigenverbrauchsoptimierung verwendet wird und dieser so gesteuert wird, dass dieser nicht ins Netz einspeist, so gilt die Engpassleistung der Stromerzeugungsanlage als maximale Einspeiseleistung. Ist dies nicht der Fall, so ist beim Betriebskonzept zu berücksichtigen, dass die genehmigte maximale Einspeiseleistung durch die kumulierte netzwirksame Bemessungsleistung (gebildet aus Stromerzeugungsanlage und Energiespeicher) nicht überschritten werden darf. Eine Überschreitung bei der genehmigten maximalen Einspeiseleistung infolge des Betriebskonzeptes ist meldepflichtig (Netzbeurteilung erforderlich; die bloße Bekanntgabe im Zuge der Inbetriebsetzungsmeldung ist nicht ausreichend!). Einphasige Speicher sind bei einphasigen Stromerzeugungsanlagen auf der gleichen Phase anzuschließen. Dabei ist eine maximale Unsymmetrie von 3,68 kW in jedem Betriebspunkt der Gesamtanlage einzuhalten. In Verbindung mit zwei- oder dreiphasigen Stromerzeugungsanlagen ist durch technische Einrichtungen sicherzustellen, dass die maximale Unsymmetrie von 3,68 kW in jedem Betriebspunkt der Gesamtanlage nicht überschritten wird. Die nachfolgenden Abbildungen dienen dem allgemeinen Verständnis und zeigen schematische Darstellungen bzw. Ausführungsbeispiele von Photovoltaikanlagen/Energiespeicheranlagen im TN-System.

|

|

|

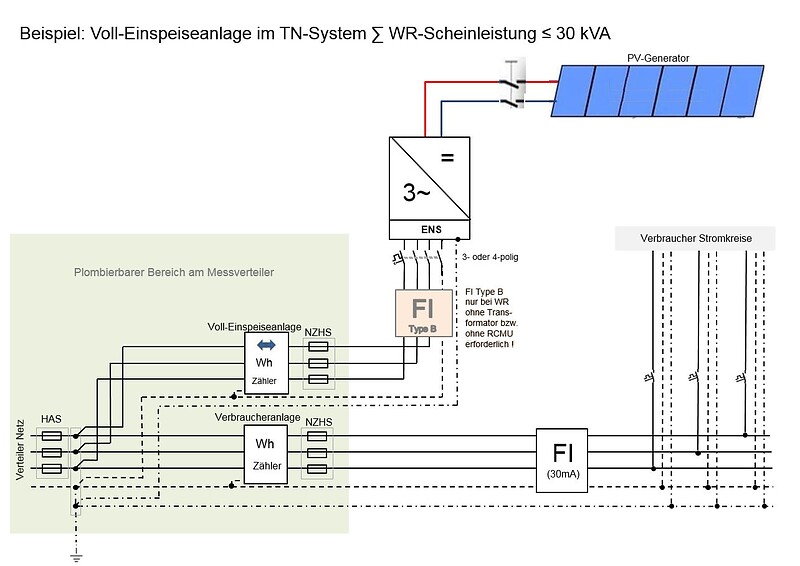

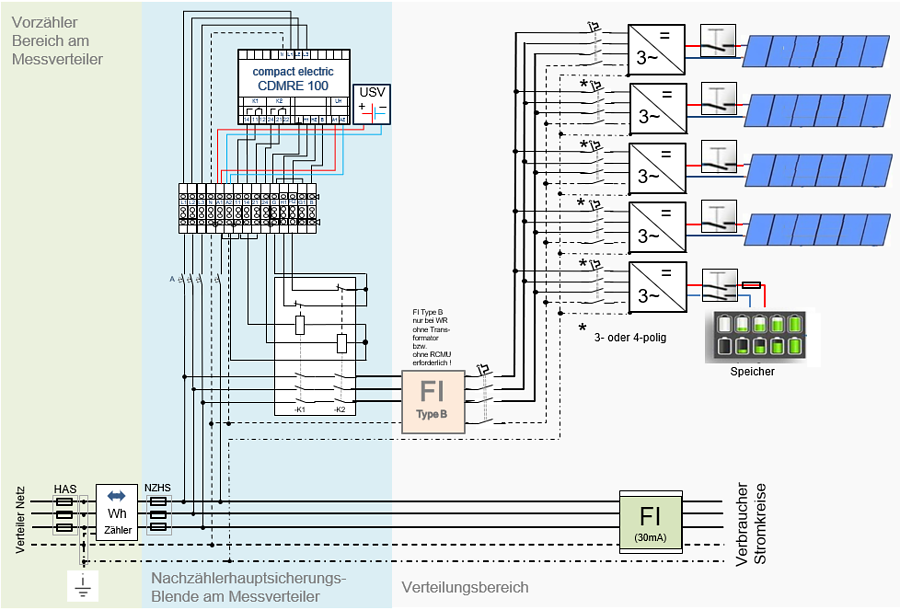

Abb. 1: Darstellung einer PV-Anlage <= 30 kVA Nennscheinleistung für Volleinspeisung im TN-System: Bei Anlagen mit Volleinspeisung wird der gesamte momentan erzeugte elektrische Energie der PV-Anlage (abzüglich der Energie für den Eigenbedarf) direkt in das „Netz“ eingespeist. Die erzeugte Energie wird vom Energiehändler (z.B. OeMAG) vergütet. Die Messung der elektrischen Energie wird mittels eines speziellen Zählers, der beide Energierichtungen erfassen kann, durchgeführt. Für PV-Anlagen bis 30 kVA Wechselrichter-Gesamtnennscheinleistung ist kein zentraler Netzentkupplungsschutz erforderlich.

Überschusseinspeisung |

|

|

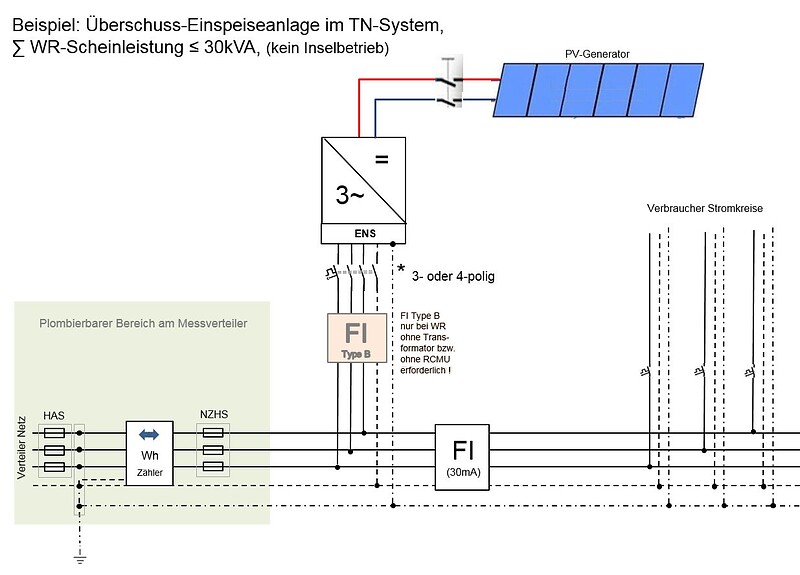

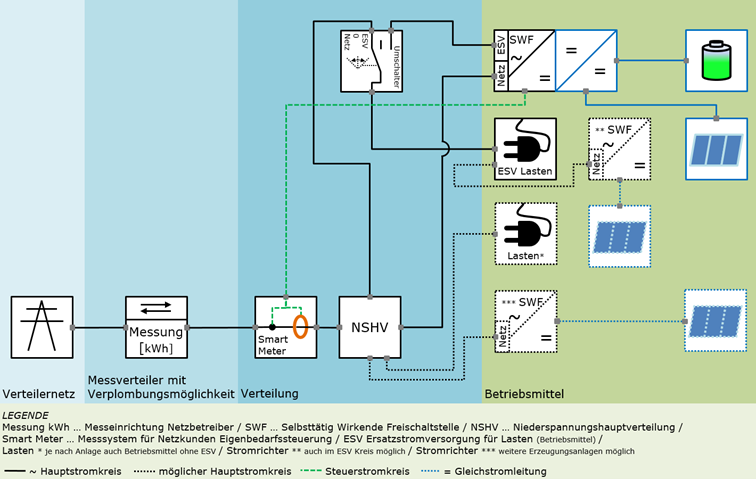

Abb. 2: Prinzipdarstellung einer PV-Anlage <= 30 kVA Gesamtnennscheinleistung für Überschusseinspeisung im TN-System (Wechselrichter ist nicht für Inselbetrieb geeignet) Bei PV-Anlagen mit Überschusseinspeisung wird die momentan erzeugte elektrische Energie bei Eigenbedarf seitens der Verbraucheranlage direkt von der PV-Anlage bezogen. Wenn der Eigenbedarf bei der Verbraucheranlage die Erzeugung unterschreitet, wird die überschüssige Energie ins „Netz“ eingespeist und vom Energiehändler vergütet. Wenn die PV-Anlage weniger Energie produziert (als von der Verbraucheranlage benötigt wird) wird der restliche Energiebedarf aus dem „Netz“ bezogen. Die Messung der vom Netz bezogenen und der ins Verteilernetz gelieferten elektrischen Energie wird mittels eines speziellen Zählers durchgeführt, der beide Energierichtungen erfassen kann. Für PV-Anlagen bis 30 kVA Gesamtnennscheinleistung ist kein zentraler Netzentkupplungsschutz erforderlich. |

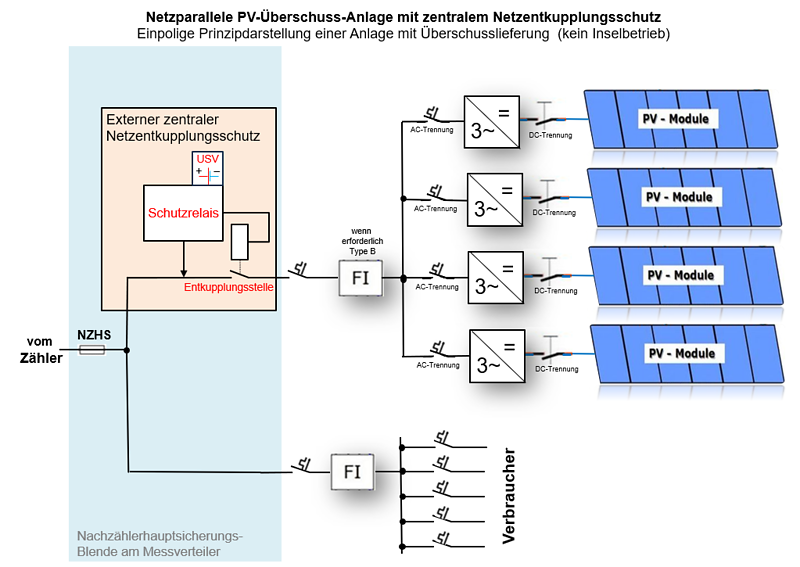

PV-Überschussanlage mit zentralem externen Netzentkupplungsrelais |

|

|

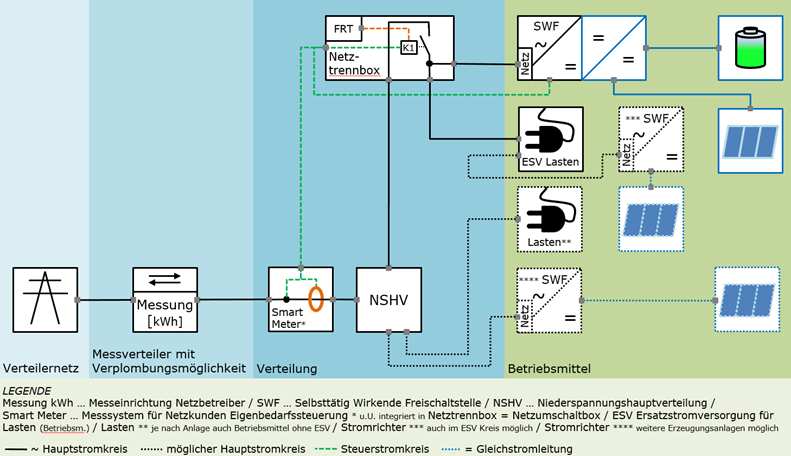

Abb. 3: Prinzipdarstellung der zentralen Netzentkupplung

|

|

|

Abb. 4: Darstellung der zentralen Netzenkupplung mit redundant ausgeführten Schalteinrichtungen in Serie (Kuppelschütze) für eine PV-Anlage größer 30 kVA Wechselrichter-Summennennscheinleistung (Überschusseinspeisung im TN-System).

|

Kraftwerksregler bei PV-Anlagen größer 100 kVA

Bei Anlagen mit einer Summenscheinleistung größer 100 kVA ist für die spannungsgeführte Blindleistungsregelung Q=f(U) ein Kraftwerksregler erforderlich. Bei Anlagen ≥ 250kVA ist zusätzlich ein online Datenaustausch via Fernwirk-Schnittstelle zu realisieren.

Folgende Kraftwerksregler sind auf Konformität der Anforderungen überprüft und somit freigegeben.

|

[4.2.4.1.2] Netztrenn- oder Netzumschalteinrichtungen bei Anlagen mit Inselbetrieb ≤ 30kVA

Bei Installation von inselbetriebsfähigen Wechselrichtern mit Freischaltung der Inselbetriebsfunktion/anlagenseitiger Realisierung der Inselbetriebsfunktion muss in der Kundenanlage eine geeignete Ersatzstromversorgungs-Umschalteinrichtung oder eine geeignete Netztrenneinrichtung angeordnet werden. Diese Einrichtungen müssen zuverlässig sicherstellen, dass während eines Inselbetriebes keine Rückspeisung in das Verteilernetz des Netzbetreibers erfolgen kann.

Je nach Wechselrichtertyp ist Variante a oder b auszuführen.

Anmerkung: Bei Wechselrichtern mit USV-Funktion ist keine externe Beschaltung erforderlich (siehe Homepage Österreichs Energie / NC RfG / TOR Erzeuger / Netztrenneinrichtungen und Netzumschalteinrichtungen). Ergänzende Informationen und Details zu den jeweiligen Ausführungsvarianten (USV-fähige Wechselrichter als auch USV-Anlagen) finden Sie auf der Homepage von Österreichs Energie / Netztrenneinrichtungen und Netzumschalteinrichtungen.

|

a) Einsatz von Wechselrichtern mit zwei AC-Ausgängen für Netzbetrieb und Ersatzbetrieb mit einer Ersatzstromumschaltung

Die Ersatzstrom-(Notstrom)umschaltung muss folgende Anforderungen erfüllen: Bei Ausführung einer manuellen Umschaltung ist ein Ersatzstromumschalter mit Nullstellung zu verwenden. Bei Realisierung einer automatischen Ersatzstromumschaltung ist eine Schalteinrichtung mit elektrischer und mechanischer Verriegelung oder eine vom Hersteller für das Gesamtsystem zugelassene Umschalteinrichtung zu verwenden. Die Umschalteinrichtung darf im Nachzählerbereich des Zählerverteilschrankes angeordnet werden. ("siehe auch AB Ersatzstromversorgung") Die Umschalteinrichtung kann als Baugruppe auf einer freien Zählerplatte im Zählerverteiler montiert werden, sofern die unter Punkt „Messung elektrischer Energie / Anbringung von kundeneigenen Submesseinrichtungen oder Netztrenn- Umschalteinrichtungen für inselbetriebsfähige Wechselrichter auf Zählerverteilern“ angeführten Bedingungen eingehalten werden.

|

|

|

Abb. 1: Beispielhaftes Blockschaltbild – manuelle Umschaltung mit Schalter für einen Wechselrichter mit getrennten Ausgängen für Netzbetrieb und Ersatzbetrieb (Nennscheinleistung <= 30 kVA) |

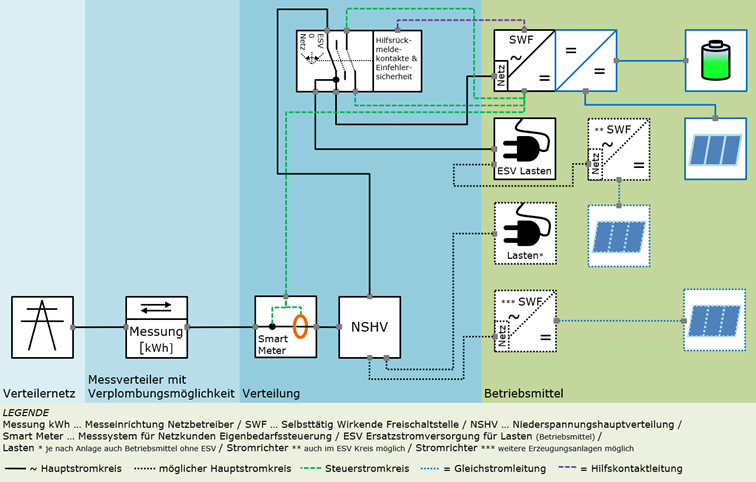

b) Einsatz von Wechselrichtern mit einem AC-Ausgang für Netzbetrieb und Ersatzbetrieb mit einer Netztrennschaltung

Zulässig sind Netztrennschaltungen aus einzelnen Komponenten ebenso wie vorgefertigte Baugruppen (im Handel erhältlich unter dem Begriff Netzumschalt- oder Netztrennbox). In jedem Fall müssen sie den Angaben des Herstellers des Wechselrichters im Installationshandbuch entsprechen und mit dem Wechselrichter ein funktionelles Gesamtsystem bilden. Wechselrichter, für die im Installationshandbuch unzureichend Angaben zur Beschaltung gemacht werden, dürfen nicht eingesetzt werden. Gibt der Hersteller bestimmte Baugruppen vor, sind ausschließlich diese zulässig. Die Verwendung einer vorgefertigten Baugruppe wird vom Netzbetreiber empfohlen. Die Netztrennschaltung kann als Baugruppe auf einer freien Zählerplatte oder im NZHS Abdeckungsbereich im Zählerverteiler montiert werden, sofern die unter Punkt „Messung elektrischer Energie / Anbringung von kundeneigenen Submesseinrichtungen oder Netztrenn- Umschalteinrichtungen für inselbetriebsfähige Wechselrichter auf Zählerverteilern“ angeführten Bedingungen eingehalten werden.

Anmerkung: Wenn ein zentraler Netzentkupplungsschutz erforderlich ist, kann der Schütz der automatischen Netztrennung als Schalteinrichtung für die Funktion des Netzentkupplungsschutzes verwendet werden.

|

|

|

Abb. 2: Beispielhaftes Blockschaltbild mit automatischer Trennung – mit Netztrennschaltung entsprechend dem Installationshandbuch zum Wechselrichter mit einem gemeinsamen Ausgang für Netzbetrieb und Ersatzbetrieb (Nennscheinleistung <= 30 kVA)

|

|

|

Abb. 3: Beispielhaftes Blockschaltbild mit manueller Trennung – mit Netztrennschaltung entsprechend dem Installationshandbuch zum Wechselrichter mit einem gemeinsamen Ausgang für Netzbetrieb und Ersatzbetrieb (Nennscheinleistung <= 30 kVA) |

Anmerkung: Bei Inbetriebnahme eines inselbetriebsfähigen Wechselrichters mit einem AC-Anschluss – ohne Freischaltung der Inselbetriebsfunktion und ohne anlagenseitiger Realisierung der Netztrenneinrichtung – muss herstellerseitig sichergestellt sein, dass ein Aktivieren der Inselbetriebsfähigkeit nur nach entsprechender Realisierung der Netztrenneinrichtung durch einen konzessionierten Elektrotechniker erfolgen kann (Passwort geschütztes Menü). Die Änderung der Parametrierung sowie die nachträgliche Herstellung der Netztrenn- oder Schutzeinrichtungen haben durch ein Elektrounternehmen zu erfolgen. Die Änderung ist über das Meldewesen dem Netzbetreiber zur Kenntnis zu bringen. Wird diese Anforderung vom Wechselrichter nicht erfüllt, ist die erforderliche Netztrennung bereits bei der Inbetriebsetzung des Wechselrichters zu errichten.

|